中國科協生命科學學會聯合體以“公平、公正、公開”為原則開展2020年度“中國生命科學十大進展”的評選,延續了將項目成果進行知識創新類和技術創新類分類推薦和評選的方式,組織成員學會推薦,由生命科學、生物技術和臨床醫學等領域同行資深專家評選,并經中國科協生命科學學會聯合體主席團審核,最終確定8個知識創新類和2個技術創新類項目成果為2020年度“中國生命科學十大進展”。

本年度的評選,聯合體成員學會推薦的項目較往年數量明顯增加,體現了“中國生命科學十大進展”評選日臻完善,社會影響力與關注度不斷擴大;獲獎項目中非院士主導項目所占比例較往年大,體現了我國生命科學研究領域后備力量強大。更為顯著的是,本次入選項目具有原創性突出、社會意義重大的特點,其中知識創新類項目“蝗蟲聚群成災的奧秘:4-乙烯基苯甲醚是蝗蟲的群聚信息素”,在全球范圍內首次揭示了蝗蟲群聚成災的奧秘,對世界蝗災的控制和預測,解決世界糧食問題具有重要意義。知識創新類項目“首個新冠病毒蛋白質三維結構的解析及兩個臨床候選藥物的發現”和技術創新類項目“新冠肺炎動物模型的構建”對解決當前全球面臨的新冠肺炎疫情有重大意義。技術創新類項目“小麥抗赤霉基因Fhb7的克隆、機理解析及育種利用”和知識創新類項目“進食誘導膽固醇合成的機制及降脂新藥靶發現”聚焦國計民生和全民健康等熱點問題。

中國科協生命科學學會聯合體現向社會公布2020年度“中國生命科學十大進展”評選結果。

蝗蟲聚群成災的奧秘:4-乙烯基苯甲醚是蝗蟲的群聚信息素

飛蝗群居型與散居型蝗蝻(幼蟲)

蝗災對農業、經濟和環境構成重大威脅。

中國科學院動物研究所康樂院士團隊鑒定到一種由群居型蝗蟲特異性揮發的氣味分子4-乙烯基苯甲醚(4VA),并從化學分析、行為驗證、神經電生理記錄、嗅覺受體鑒定、基因敲除、野外驗證等多個層面證明4VA是飛蝗群聚信息素。實驗室合成的低劑量4VA能夠吸引到大量野生蝗蟲種群。該研究不僅揭示了蝗蟲群聚成災的奧秘,還被認為是昆蟲學和化學生態學領域的一個重大突破,對世界蝗災的控制和預測具有重要意義。研究中提出的基于昆蟲化學感受操控的4種防治策略被認為是未來害蟲綠色防控的新方向。《自然》雜志(Nature)配發編者按和專門評述文章,F1000 Prime評價推薦系統給予最高推薦,世界主要媒體都爭相報道了這一重大發現。

該成果發表于《自然》雜志(Nature,2020,584:584-588)。

首個新冠病毒蛋白質三維結構的解析及兩個臨床候選藥物的發現

新冠病毒主蛋白酶(紅色)與抑制劑(黃色)的復合物結構

新冠疫情對人類社會造成了巨大影響。解析新冠病毒關鍵藥物靶點的三維結構,揭示藥靶的重要特征,開發特效藥迫在眉睫。

新冠病毒的主蛋白酶在病毒生活周期中起關鍵調節作用,是一個備受矚目的藥物靶點。上海科技大學等單位組成抗新冠聯合攻關團隊,在國際上率先解析了新冠病毒關鍵藥靶主蛋白酶與抑制劑復合物的高分辨率三維結構,這也是世界上首個被解析的新冠病毒蛋白質的三維空間結構;闡明了抑制劑精確靶向主蛋白酶的作用機制;發現依布硒和雙硫侖等老藥或臨床藥物是靶向主蛋白酶的抗病毒小分子,且二者已被美國FDA批準進入臨床II期試驗,用于新冠肺炎的治療。上述成果為抗新冠藥物的研發奠定了重要基礎。

該成果發表于《自然》雜志(Nature,2020,582:289-293)。

器官衰老的機制及調控

系統解析靈長類動物器官衰老的標記物和調控靶標

積極應對人口老齡化是我國的重大戰略舉措,而科學研究衰老是應對老齡化的重要基礎。

中國科學院動物研究所劉光慧研究組、曲靜研究組,中國科學院北京基因組研究所張維綺研究組及北京大學湯富酬研究組合作,系統解析了靈長類動物重要器官衰老的標記物和調控靶標;揭示了老年個體易感新冠病毒的分子機制;在系統生物學水平闡明熱量限制通過調節機體免疫炎癥通路延緩衰老的新機制;發現基于核心節律蛋白過表達的基因治療可緩解增齡性小鼠骨關節變性并促進關節軟骨再生。這些研究成果加深了人們對器官衰老機制的理解,為建立衰老及相關疾病的早期預警和科學應對策略奠定了重要基礎。

相關研究成果發表于《細胞》(Cell,2020,180:585-600;Cell,2020,180:984-1001)和《細胞研究》(Cell Research,2020,10:1-18)等雜志。

新冠肺炎動物模型的構建

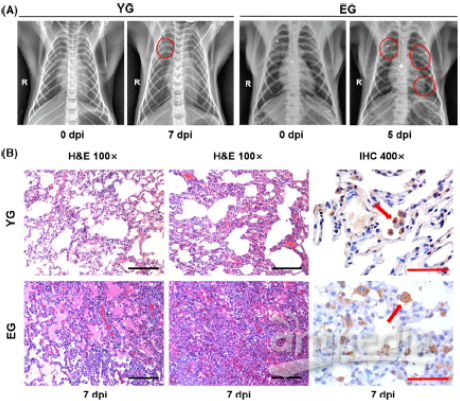

不同年齡恒河猴感染新冠病毒后影像學及病理學改變

在新冠疫情防控中,動物模型是科研攻關五大主攻方向之一,是闡明致病機制和傳播途徑、篩選藥物和評價疫苗的基礎研究工作。發現與鑒定對新冠病毒敏感的動物、研制檢測動物體內病毒的試劑、使動物準確模擬疾病臨床表現,是造模的三個關鍵難題。

中國醫學科學院醫學實驗動物研究所的研究團隊與中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所、中國醫學科學院病原生物學研究所合作,通過比較醫學分析,培育了病毒受體高度人源化的動物,建立了模型特異的檢測技術,證實了病毒入侵受體,遵循科赫法則證實了致病病原體,揭示了新冠肺炎免疫特征和病理特征,再現了病毒感染、復制、宿主免疫和病理發生過程,系統模擬了新冠肺炎的不同臨床特征,在國際上第一個構建了動物模型。

應用動物模型,闡明了系列疾病機理,篩選到了系列有效藥物,完成了國家部署的80%以上疫苗評價,模型研制方法和標準提供給世界衛生組織(WHO),供國際研究使用。

該成果發表于《自然》(Nature,2020 Jul;583:830-833)和《動物模型與實驗醫學》雜志(Animal Model & Experimental Medicine,2020 Mar 30;3:93-97)。

人腦發育關鍵細胞與調控網絡

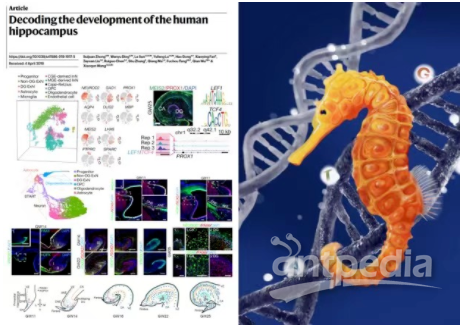

人腦海馬體發育過程中的細胞構成及基因調控網絡

腦是人類智能活動的物質載體,研究發育過程中腦結構功能的建立,將揭示智能形成的細胞和分子機制,同時為相關醫學應用提供理論線索與技術方案。

中國科學院生物物理研究所王曉群課題組、北京師范大學吳倩課題組和北京大學湯富酬課題組展開合作,通過高通量單細胞組學分析對人類胚胎發育關鍵期的海馬體、下丘腦、大腦皮層多亞區以及視網膜進行了細胞構成圖譜及基因調控網絡研究,對關鍵細胞類型的功能發育進行了追蹤,揭示了多個腦區發育的關鍵時間節點與基因,詳細繪制了人腦的動態發育藍圖,為相關疾病的診療提供了堅實基礎。

多篇研究成果相繼發表在《自然》(Nature, 2020, 577:531-536)、《自然-通訊》(Nature communications,2020,11:4063)等雜志。

發現行為調控抗體免疫的腦-脾神經通路

“勤動”與增強免疫的大腦神經核團與通路

我們的生活經驗暗示,從冥想到體育鍛煉等行為可能增強免疫力。然而,大腦活動是否可以直接控制發生在脾臟等淋巴器官內的免疫反應,長久以來并沒有嚴格的實驗證據支持。

清華大學免疫學研究所祁海課題組、上海科技大學胡霽課題組以及清華大學麥戈文腦科學研究所鐘毅課題組通力合作,在小鼠模型里發現,脾臟如果喪失神經支配,疫苗接種后機體就不能正常產生抗體。進一步實驗表明,這是因為大腦內被稱為中央杏仁核和室旁核的區域有一類CRH神經元與脾神經相連。激活CRH神經元,會增加脾神經活動,進而可以增進疫苗接種產生的抗體;反之,抑制CRH神經元會降低疫苗的效力。進而他們還設計出了一種小鼠的行為范式,可以通過激活這一新發現的腦-脾神經通路來達到增強抗體產生的效果。這些發現,首次建立了大腦活動可以增進抗體產生的一條神經通路,指出了將來利用鍛煉、冥想等行為增強疫苗效果、加強人體免疫力的可能。

該成果發表于《自然》雜志(Nature,2020,581:204-208)。

進食誘導膽固醇合成的機制及降脂新藥靶發現

進食誘導膽固醇合成的機制

膽固醇是生命活動必不可少的脂質,但太多會引起心腦血管疾病。人在進食碳水化合物時,膽固醇主要靠自身合成獲得。合成膽固醇需要消耗很多能量,因此哺乳動物只在進食后才上調合成,饑餓時則抑制,這其中的機制長期不清楚。

武漢大學宋保亮實驗室在膽固醇領域取得新的突破,該團隊發現進食碳水化合物后,血液中升高的葡萄糖和胰島素促使肝臟中USP20蛋白被磷酸化修飾,USP20穩定膽固醇合成途徑限速酶HMGCR,從而上調膽固醇合成。抑制USP20,降低血脂、減肥及增加胰島素敏感性。該發現不僅揭示了人體的營養感應機制,還證明USP20可以作為新的降脂藥物研發靶點。這一研究成果及其應用將惠及全民健康。

該成果發表于《自然》雜志(Nature,2020,588:479-484)。

提高綠色革命作物品種氮肥利用效率的新機制

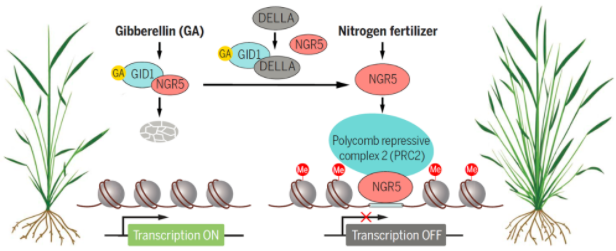

NGR5協同調控水稻產量和氮肥利用效率的新機制

面向國家糧食安全和農業可持續發展的重大戰略需求,中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究團隊在水稻高產和氮高效協同調控機制領域獲得重要突破。研究發現了赤霉素信號轉導途徑新組分NGR5通過介導組蛋白甲基化修飾來調控植物響應土壤氮素水平的變化,同時與生長阻遏因子DELLA蛋白競爭性結合赤霉素受體GID1,實現赤霉素調控植物生長發育。在高產水稻品種中增加NGR5的表達可在減少氮肥的條件下,仍可獲得高產。該發現找到了一條既能保證高產提高又能降低氮肥投入、減少環境污染的育種新策略,為培育“少投入、多產出、保護環境”的綠色高產高效新品種奠定了理論基礎,在農業生產上有廣闊的應用前景,能產生巨大的經濟效益和社會效益。

該成果以封面論文形式發表于《科學》雜志(Science 367 eaaz2046, 2020)。

小麥抗赤霉基因Fhb7的克隆、機理解析及育種利用

鐮孢菌(Fusarium)侵染小麥籽粒后導致減產毀質

鐮孢菌引起的小麥赤霉病被稱為小麥“癌癥”,抗源稀缺,是威脅糧食安全的重大國際性難題。

山東農業大學孔令讓研究團隊歷時20年,從小麥近緣屬植物長穗偃麥草中首次克隆出主效抗赤霉病基因Fhb7并闡明其功能、抗病機理和水平轉移進化機制。同時,利用遠緣雜交將Fhb7轉移到推廣小麥品種中,赤霉病抗性表現穩定,且對產量沒有顯著負面影響。目前團隊選育的多個抗赤霉病小麥新品系已進入國家及省級區域試驗或生產試驗,并被納入我國小麥良種聯合攻關計劃,為解決小麥赤霉病世界性難題提供了“金鑰匙”。另外,Fhb7對鐮孢菌分泌的單端孢霉稀族毒素的廣譜解毒功能,有望應用于其他作物抗鐮孢菌病害的遺傳改良,以及解決糧食和飼料中的霉菌毒素污染問題。

該成果發表于《科學》雜志(Science,2020,368:eaba5435)。

抗原受體信號轉導機制及其在CAR-T治療中的應用

嵌合性抗原受體(CAR)的信號原件改造

CAR-T細胞治療已經成功地應用于腫瘤的臨床治療,但面臨細胞因子釋放綜合癥和細胞持續性低等挑戰。CAR的信號元件來自抗原受體TCR的CD3z 鏈以及共刺激分子如CD28。目前對CAR的改造主要集中在共刺激信號元件,而忽視了抗原信號元件。

中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所許琛琦研究組、北京大學醫學部黃超蘭研究組和美國加州大學圣地亞哥分校惠恩夫研究組合作,通過定量質譜和生化方法發現TCR的CD3z 鏈具有特殊的信號轉導功能,可以同時招募抑制性分子Csk和活化性分子PI3K。將CD3z 胞內區加入臨床使用的CAR序列中,可使得CAR-T細胞持續性更好,抗腫瘤功能更強,并且細胞因子釋放綜合癥的風險降低。

該成果發表于《細胞》雜志(Cell,2020,182:855-871)

以科技創新與本土化戰略,服務健康中國2030作為全球生命科學領域的先行者,2025年是貝克曼庫爾特生命科學成立90周年的重要里程碑。從1935年貝克曼博士發明酸度計起步,到2011年成為丹納赫集團旗下......

4月30日,神舟十九號飛船攜空間站第八批空間科學實驗樣品順利返回地球。其中,中國科學院深圳先進技術研究院(以下簡稱深圳先進院)醫藥所能量代謝與生殖研究中心雷曉華研究員團隊的“太空微重力環境下人多能干細......

近日,中國農業科學院油料所(以下簡稱油料所)油料基因工程與轉基因安全評價創新團隊發布了油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平高質量基因組數據,明確該害蟲含10條染色體和11687個蛋白編碼基因,為研發害蟲綠色防......

......

近日,北交所上市公司新芝生物(430685)正式披露2024年度財務報告。顯示2024年全年實現營收1.68億元,同比下滑11.9%;歸屬股東凈利潤4162.77萬元,較去年同期銳減28.48%;基本......

經過20多年的努力,科研人員成功地對6種現存猿類的基因組進行了完整測序,為研究人類進化提供了近距離視角,這被英國《自然》雜志稱為“遺傳學的一個里程碑”。123名來自多個國家和地區的科研人員組成的團隊9......

人工智能正以前所未有的速度重塑細胞生物學研究。從高分辨率成像到細胞行為動態分析,AI技術不僅提升了數據處理的精度與效率,同時隨著AI與生物學、醫學等學科的深度融合,其在細胞研究中的應用正不斷突破邊界,......

今日在2025張江生命科學國際創新峰會開幕主論壇上,上海市浦東新區區委常委、區政府黨組副書記徐徠在致辭中指出,2024年,浦東生物醫藥產業規模達到4200億元,比上年增長10%,規模和增長率均居三大先......

默克生命科學發布動態“關于應對近期政策變化的重要更新”。原文:尊敬的全體客戶,您好!謹代表默克生命科學向您致以最誠摯的問候。我們已經注意到中美之間會持續采取貿易保護措施,并做好了相應的準備。雖然中美之......

以色列特拉維夫大學近日發布公報說,該大學研究人員開發出一種基于人工智能的scNET系統,能深入了解細胞在腫瘤等復雜生物環境中的行為變化,有望為疾病治療研究提供新途徑。公報說,當前單細胞測序技術日益成熟......