當地時間5月13日,普林斯頓大學教授、美國國家科學院外籍院士顏寧作為共同通訊作者的2篇論文在Nature同時上線。

這是顏寧今年的“CNS首秀”,也是其學術生涯的第33、34篇CNS論文。

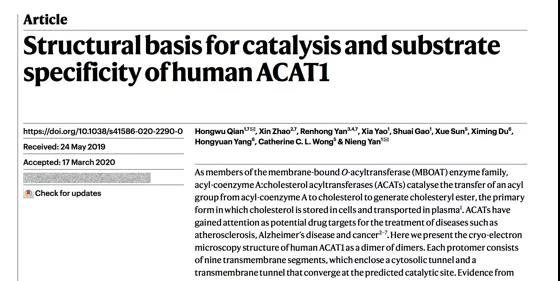

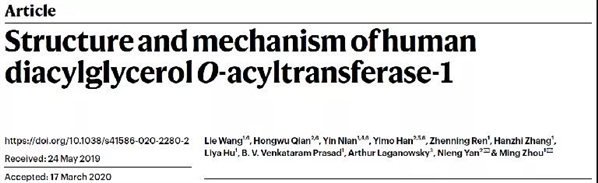

這兩篇文章分別解析了膽固醇酰基轉移酶ACAT1和二酰甘油酰基轉移酶DGAT1的冷凍電鏡結構及其反應機理,對靶點抑制劑的開發有重要指導作用。

在Nature創刊150周年改版時,顏寧曾發微博吐槽“真丑,以后再也不首選發Nature。”不知道這次2篇Nature是否為首選?

2篇Nature同時上線

此次上線的兩篇Nature論文,顏寧均為共同通訊作者。

第一篇文章報道了膽固醇酰基轉移酶ACAT1的冷凍電鏡結構,并揭示了ACAT1的催化機理和主要作用底物,為開展ACAT1作為治療動脈粥樣硬化和其他膽固醇相關疾病潛在藥物靶點的研究奠定了重要分子基礎。

普林斯頓大學分子生物學系博士后錢洪武為論文的另一共同通訊作者及第一作者,清華大學生命科學學院趙新、西湖大學生命科學學院博士后鄢仁鴻為并列第一作者。

第二篇文章介紹了人類DGAT1的冷凍電子顯微鏡結構。研究首次揭示了人源DGAT1同源二聚體結構以及其底物acyl-CoA的結合位點,對DGAT1靶點抑制劑開發有重要指導作用。

貝勒醫學院教授周鳴為該文章的另一共同通訊作者,貝勒醫學院博士生王列、普林斯頓大學博士后錢洪武、博士韓亦沫及貝勒醫學院博士年寅為共同第一作者。

值得關注的是,這兩篇文章,Nature的收稿日期均為2019年5月24日,預印本網站bioRxiv上在線發表日期為2020年1月6日,被Nature錄用的日期為2020年3月17日。

對此,顏寧在iNature公號文章留言,吐槽Nature的“神操作”。

“開掛”的學術生涯

谷歌學術顯示,這是顏寧的第33、34篇CNS論文。自2004年以來,她以平均每年約2篇CNS的速度產出。

去年,更是以2篇Science、2篇Nature、1篇Cell打破了自己的年發表記錄。

文章發表后,她還第一時間在微博上表示了慶賀。

顏寧的學術生涯一直“開掛”。

2000~2004年,顏寧在普林斯頓大學分子生物學系學習,師從施一公。隨后,繼續在普林斯頓大學攻讀博士后,出站后受聘于清華大學。年僅30歲的她成為當時清華最年輕的教授和博士生導師。

2016年6月,她入選Nature十位中國科學之星。

2017年,顏寧接受普林斯頓大學邀請,受聘為該校分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授,同年起任清華大學兼職教授。這一度引發熱議。

顏寧 圖片來源:普林斯頓大學

時隔一年,顏寧回國參加“2018年世界生命科學大會”時接受采訪,介紹了離開清華、前往普林斯頓任教一年的心得以及做科研的體會。

被問及為何她的科研成果如此高產且都是重量級時,顏寧表示,這其實是一個厚積薄發的過程,前面播了十年的種子,現在終于收獲了。比如說,我今年在《科學》發了三篇論文,雖然這些成果在我心里面的重量級不太一樣,花的時間也不一樣,但只是特別湊巧在一塊發出來了。

2019年,顏寧當選為美國國家科學院外籍院士,同年獲得“求是杰出科學家獎”。

對“青椒”的建議

學術生涯一路開掛的顏寧,在去年6月到訪西湖大學時,和在座的青年PI們交流了自己做科研的心得。

顏寧 圖片來源:西湖大學

她說:

“新建實驗室的同事,如果覺得很煩悶,壓力很大,千萬不要因此有了次生壓力。這個經歷想必很多初建實驗室的人都會有,但少則幾個月,多則半年一年總會過去。”

“作為年輕PI,你一定要去參加學術會議。不能讓別人覺得你是一個很沒有存在感的人,不能是‘小透明’。”

“現在郵件、微信太多了,如果你不有意識地控制,雜事無窮無盡。一定要勇敢地說NO,對我而言,平時飯局什么的,基本能逃就逃。其實就是一句話,把時間、精力、資源盡可能地投入到research中去。”

“我自己常常感慨,和學生打交道是一門藝術,不要和學生走得太“近”,也不要太“遠”。切記我們不是學生的玩伴,而是可以值得信任的老師,這個度一定要把握好。”

中國學者關于CAR-T細胞療法的研究登上Nature(自然)官網頭條。10月5日Nature官網首頁,頭條文章關注中國學者發表的國際首個通用CAR-T治療自身免疫病成果。網站截圖10月5日,澎湃新聞記......

近日,北京科技大學新金屬材料國家重點實驗室呂昭平教授團隊一月內在《NatureCommunications》連續發表兩篇論文。呂昭平教授團隊研究成果介紹01高熵非晶合金中的連續多形性轉變非晶態多形性轉......

從27歲成為臺積電的基層工程師,到32歲成為最年輕的項目主管經理,再到35歲出國做博士后,直至37歲出站后成為香港大學最年長的助理教授,沒有“人才帽子”的馮憲平如今已是香港城市大學工程學院的副院長。就......

近年來偽狂犬、猴痘等病毒從動物向人類外溢引發新發傳染病甚至全球大流行的頻率正在顯著增加如何精準預測和預報動物源新發傳染病是關系綠色健康養殖與公共衛生防控的重要科學問題復旦大學公共衛生學院粟碩教授團隊與......

“希望獲獎人未來取得更好的成績,讓評委們‘臉上有光’;更希望獲獎人讓評委們有壓力,這樣才是青出于藍而勝于藍!”中國科學院院士、“科學探索獎”管理委員會委員顏寧話音剛落,現場爆發出熱烈的掌聲。8月26日......

乙酰膽堿通過廣泛的膽堿能神經支配調節多種認知功能。然而,特定的膽堿能亞群、回路和識別記憶的分子機制在很大程度上仍然未知。2024年8月26日,清華大學魯白及首都醫科大學YangFeng共同通訊在Nat......

文|《中國科學報》記者張晴丹當平常夫妻都在討論柴米油鹽時,上海交通大學副教授李聽昕和劉曉雪這對科研眷侶的畫風卻是這樣的:“實驗為什么會出現這個現象呢?我們一起研究一下。”學術圈里的“夫妻檔”很常見,但......

8月22日,深圳醫學科學院(SMART)在衛光生命科學園報告廳舉辦新生開學典禮,正式迎來首屆SMARTPhDProgram博士研究生。這群優秀學子將從這里開啟新的人生里程,在“高起點、國際化、重交叉、......

95后天才少年曹原此前因連續在國際頂刊發文,被稱為“石墨烯駕馭者”,備受國內外學術圈關注。澎湃新聞記者查詢發現,曹原及合作者今年8月21日在《Nature》發文《On-chipmulti-degree......

你或許對多巴胺有所耳聞,它被譽為“快樂激素”,是大腦中一種重要的化學信使,負責傳遞愉悅感。通常,大腦依靠一種名為多巴胺轉運蛋白(DAT)的蛋白質來管理多巴胺的濃度,確保我們不會對每一次體驗都產生過度的......